Mar

27

Fri

こんにちは、GA MAG.編集長の近藤です。

GAテクノロジーズ(以下、GA)は、「テクノロジー × イノベーションで、人々に感動を。」を 理念に掲げ、不動産ビジネスの変革を中心にX-Tech領域のビジネスに取り組んでいます。

そんなGAの事業ドメインにあたる、未だアナログだと言われている業界は、規制産業であることが多いです。そのため、テクノロジー活用においても、関係する許認可免許や業法を深く理解する必要があります。このような背景から、GAグループでは社内弁護士とリーガルチームによる定期的なコンプライアンス研修が全社員に向けて開催されています。

今回のGA MAG.では、4月の民法改正に向けて行われた自社セミナーの内容を踏まえ社内弁護士 古澤賢太郎クリストフによる解説をお届けいたします。不動産事業者のみなさまをはじめとし、一般読者のみなさまにも広くこの度の民法改正を知っていただければと思います。

執筆:古澤賢太郎クリストフ

企画:近藤英恵(@Konchanmax10)

GAの事業ドメインである不動産業は、民法の中でも特に債権法が大きく関係する分野です。そのため、今回の民法改正により、GAが影響を受ける場面は多岐にわたります。本記事では、その中でも、「売買契約」に関わる重要改正点の概要をご紹介していきます。なお、2020年3月31日までの民法を「旧民法」、2020年4月1日以降の民法を「新民法」と表記し解説します。

今回の民法改正は、特に「債権法」という分野、ーーー当事者間の約束事に関するルールですねーーーに関する改正を内容としています。債権法分野については、民法が改正されてから実に120年ぶりの大改正と言われており、その項目は200に及びます。

じゃあ、なんでわざわざ120年も保ち続けた大事な民法を改正するのか、気になりますよね。理由の追求は大事ですよ。

法律というのは、いろいろな事象に対応するために、あえて「ざっくりと」書いてあります。例えば、友達に1万円を貸して、それが返ってこないときに、「友達から1万円を借りてこれを返さない者は、その友達に返さないといけない」なんて条文を探す羽目になったら、大変ですよね。相手の友達は、「いえ、友達じゃなくて知り合いです」とか、「1万円じゃなくて1万1000円でした」とか言ってきたら、その条文が使えなくなっちゃうわけですよ。

逆に、端的に「約束を守らない者は、約束を守れ」という条文にすれば、いろんなパターンを含めることができますよね。法律が曖昧に書いてあって分かりにくいのは、こういう事情があるからなのです。

では、その「ざっくりとした」条文を、具体的な案件にどう落とし込むか。上記の例でいうと、何が「約束」なのか、これを明らかにしないことには、論理の飛躍が生じてしまうわけです。飲み会の席で「このお酒を飲み切れれば友達みんなに全財産を配る!」(※)と発言し、同席者が満場一致の拍手をした場合、これが「約束」になっちゃうのか、ちょっと足を止めて考えないといけないのです。

(※)細かいことを言えば、「このお酒」の銘柄も気になりますし、「全財産」がいくらあるのかも確認しておきたいところです。筆者の財産であれば、この約束を守ってもあまり皆に喜ばれないと思います。無論、お酒の一気飲みは全く推奨するものではないので、ご注意下さい。お酒はほどほどに。

法律の世界では、この明らかにする作業を「条文解釈」といいます。目の前に条文があるときに、その条文の意味やカバー範囲を確定させるわけですね。「汽車」にガソリンや電気で走る列車を含むか、最高裁でバッチバチの議論が繰り広げられる世界があるわけです(※)。これは実際に昭和初期に争われた事件です。「汽車」に含まれるかどうかなんて細かすぎて関係ないだろ、と思われるかもしれませんが、「汽車」を転覆させて人を死なせてしまった場合、最も重い刑罰は死刑ですから、被告人からしてみたら、「汽車」に含まれるかどうかは生死分け目の戦いになるのです。

(※)実際の最高裁での議論は、全く見ていて面白くないです。これに対し、アメリカの裁判所では、裁判官と弁護士とで白熱した議論が繰り広げられ、非常にエキサイティングです。ところで、筆者は一度、サンフランシスコの裁判所見学に行った際、危うく陪審員に選任されるところでした。これはまた長くなりますので、またいつかの機会に。

話が若干脱線しそうなので、戻しましょう。「条文解釈」は、議論が必要なので、法律で明記できません。実際に事件が起きて、裁判所が判断します。とすると、条文しか見れない一般の方々のもやもやは消えないわけですね。なんと不親切なことなんでしょうか。これじゃあ弁護士に依頼しないと見通しも立ちません。弁護士を雇うのはお金がかかりますから、お金がない人は不利です(※)。このような不都合を解消するために、多くの事例を通じて蓄積された「まぁこれはもう議論する必要はないよね」という項目については、条文に格上げしよう、というのが、今回の改正の目的の一つです。市民にとって格段に分かりやすい条文になったと、筆者は感じています。

(※)刑事事件では、弁護人がいないと裁判を開けないことになっていますが、民事事件では、法律上は弁護士を雇わず自分で裁判を戦うことが認められています。ただ、多分に専門的な領域ですので、オススメはしません。

このほか、一般市民には馴染みのない小難しい用語も、平易な言葉に置き換えられています。少し前まで漢字とカタカナだけの条文だったので、革命的ともいえるでしょう。

前置きが長くなってきましたので、そろそろその「革命的」とやらの改正民法の中身を見ていきましょう。

売買契約とは、金銭で代金を支払って物を購入する契約のことです。不動産物件を買うのも、コンビニでガム1個を買うのも、理論的には同じ「売買契約」です。

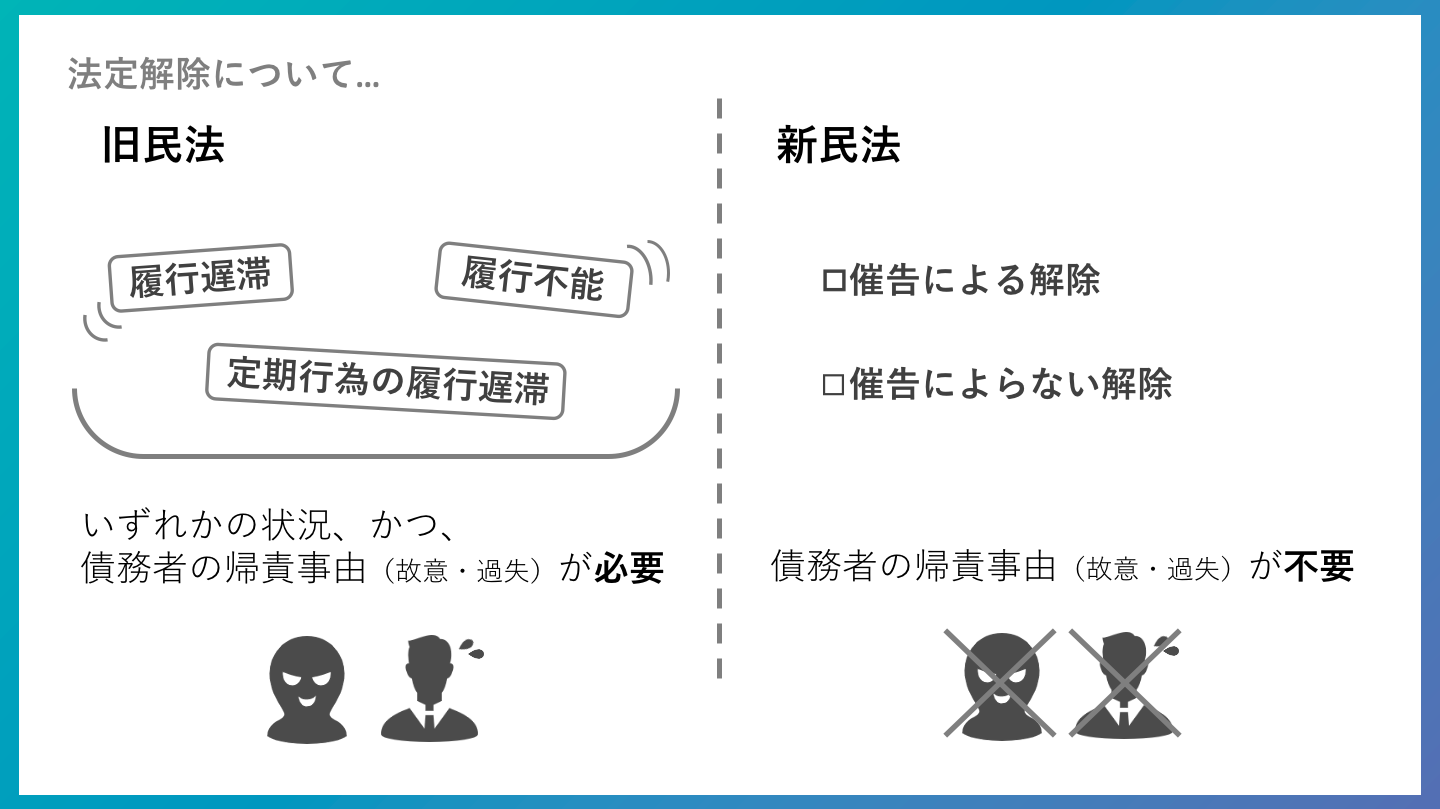

原則、有効に成立した契約は、一方の当事者が勝手に破棄することはできません。約束を自由に破れる社会は、嫌ですよね。しかし、一定の要件のもとに契約を解除することが認められることがあります(法定解除といいます)。新民法では、この法定解除の要件が大々的に整理されました。

旧民法では、「履行遅滞」「定期行為の履行遅滞」「履行不能」という3種類の状況において契約の解除が認められていました。このうち、「履行遅滞」(=履行が遅れている)と「履行不能」(=履行ができない)については、これらの状況に加え、債務者(=約束を守らないといけない当事者)に帰責事由(※)がないといけないとということが条文で明記されており、「定期行為の履行遅滞」(※)については、条文には書かれていませんが、解釈によってそう理解されていました。約束を守れないのがその人のせいじゃないんだったら、責められないよね、という、約束を守れない人になんとも優しいルールだったんですね。

(※)「帰責事由」とは、いわゆる故意又は過失を意味します。故意は「わざと」、過失は「不注意で」といった程度で覚えれば大丈夫です。

(※)「定期行為の履行遅滞」とは、例えば、お正月に飾る門松が届けられない、といったものです。2月になって門松が届いてきても、困っちゃいますよね。ちなみに「定期」と聞くと、定期購読とか、なんとなく毎月・毎年訪れるような気になってきますが、単純に、「履行”期”日が”定”まっている」というだけです。

新民法では、解除理由で分類されていた条文を、「催告による解除」「催告によらない解除」の2種類に整理し、かつ、この状況の発生に債務者の帰責事由は問われないことになりました。「催告」とは「履行してね!!」というメッセージを発することです。新民法は、催告によって履行があり得そうな契約については「催告による解除」を、催告しても意味なさそうな契約については、「催告によらない解除」に分けて整理しています。

また、旧民法にはなかった解除パターンとして、契約の一部解除が認められることになりました。一つの契約に複数の約束事が含まれている場合に、「これは守ってもらえなさそうだからもう解除ね!」と言えることになりました。

概ねそのような理解で間違いありません。気になるのは、なんでこの方針転換が行われたか、ですよね。法律は、不都合な現状に対応するためにありますので、改正には必ず理由があります。

従来、「契約解除」という効果については、約束を守らなかった当事者に対する制裁の制度であると理解されていました。制裁を受けるのであれば、何かしら責められるべき点がないと可哀想ですよね。そこで帰責事由の要件がついていました。でも、本当に解除は「制裁」のためにあるのか。ここ何十年か、学会では盛んに議論されていました。欧州では、契約をもっとドライに考えて、解除は約束を守ってもらえなかった当事者を契約から解放する制度である、ゆえに、制裁じゃないんだから債務者の帰責事由はいらない、と理解されていました。今回、その理解を導入して、帰責事由をなくしたわけです。

債務者に帰責事由がない限り契約を解除できないとなると、債権者はずっと利益のない契約に縛られることになります。これじゃ物事が先に進まないですよね。守られない契約をいつまでも引っ張っても意味がないので、もうやめにしましょう!というのが改正理由の根底にあります。やめにする条件として「債務者に帰責事由がないこと」が入っていると、解除の妨げになるので、条件から削除したんですね。

ただ、気を付けないといけないのは、どんな約束違反も即解除できる!というわけではないことです。催告による解除については、軽微な不履行については解除はできません。オムライスを作るのに、300個の卵を注文して、299個届いたときに、1個足りないから「はい解除!」とはならないわけです(※)。

(※)一方で、例えば、「富士山頂で299個の卵で作るオムライス」というギネス記録があり、それを破るために「富士山頂で300個の卵で作るオムライス」チャレンジをするために300個の卵を注文し、299個しか届かなかった場合は、その1個にギネスチャレンジがかかっているので、軽微な不履行とは言えないかもしれません。皆さんが卵配達人だとしたら、310個くらい持って行った方がいいと思います。

改正には必ず理由があるので、「なんでこうなったんだろう」を考えたり調べる癖をつけると、より深い理解に繋がると思います。社内の研修で、「趣旨」「趣旨」と連呼しているのも、そのためです。

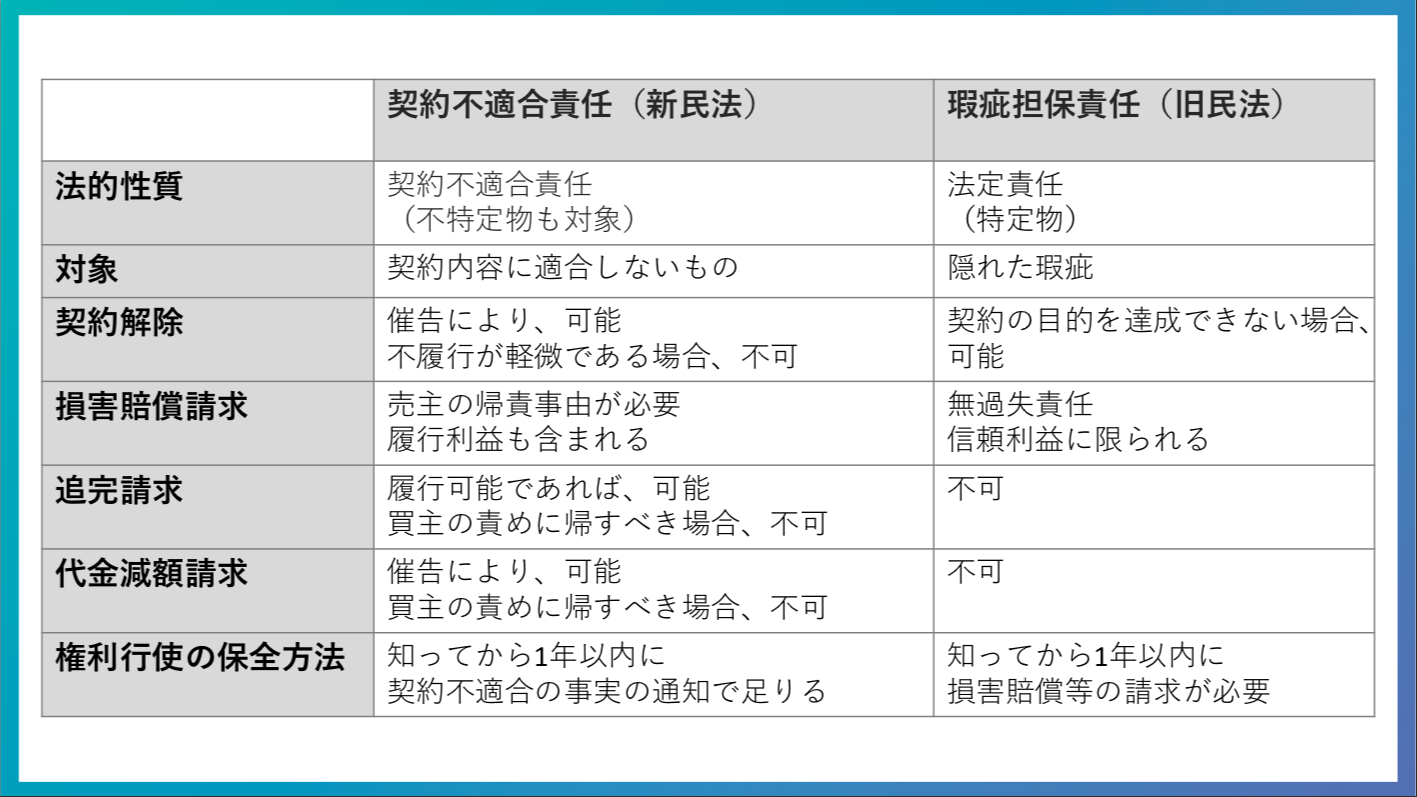

小難しい用語が並んでいますね。「瑕疵担保責任」とは、売買の目的物に「瑕疵」(=欠陥)がある場合に、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償請求ができる、というものです。旧民法では、この瑕疵担保責任の性質(=本質、趣旨)をどのように理解するかについて、長年にわたり熾烈な議論(※)が繰り広げられていました。ちょっと複雑になりますが、できるだけ噛み砕きますね。

(※)「熾烈な」というと、ビール瓶を投げ合いながら喧嘩しているイメージを持たれるかもしれませんが、当然そういう訳ではありません。法律を勉強していると、「え、それはおかしくない?」という言葉遣いがたまに出てきます。筆者の大学時代の教授は、20年前の裁判例を「最近の判例」と言ったり、別の教授は、ある学説について、「巷を席巻している」と言っていました。

伝統的な通説は、瑕疵担保責任について、法律が特に認めた売主の責任であると整理していました(=法定責任説)。この考え方は、売買の対象は、それが特定された以降は、そのままの状態で引き渡せばいい、という理解を前提にしています(これを法律の世界では「特定物ドグマ」といいます。(※))。「そのままの状態で引き渡せばいい」のであれば、そこに欠陥があっても、売主は本来責任を負わないはずであるが、それではバランスがおかしいので、法律で売主にあえて責任を負わせたのだ、と考えるわけです。

(※)「ドグマ」って、なんとなくかっこいいですよね。

一方で、売買の対象が特定されていようといまいと、欠陥があることに変わりはないのだから、欠陥品を渡した時点で約束違反だ!と考えたのが、契約責任説です。契約責任説では、欠陥=契約に適合していない、と整理して、債務不履行の亜種として捉えるわけです。

債務不履行であっても、欠陥が解消できるのであればそうするべきですから、新民法は、解除と損害賠償請求に加え、「追完請求権」(=今からでもいいからちゃんと約束守って)と「代金減額請求権」(=欠陥部分は安くしてね)を規定しました。実現しそうな契約はできるだけ存続させよう、という趣旨です。

ここまでコネコネと書いてきましたが、要は何が変わるの?ということを知りたいですよね?はっきりと言いましょう。ほぼ何も変わりません。

というのも、旧民法における「瑕疵」は、その物が通常有するべき品質や性能のことを指すとされていました。新民法では、「契約に適合するか否か」は、契約書だけではなく、諸々の事情を全て考慮して決める、という理解がされています。

このようにみると、おい、随分と違うじゃないか、と思われるかもしれません。しかし、旧民法下でも、裁判所では、諸々の事情を考慮して「瑕疵」の判断をしていたのです。なので、実際にはあまり変わることはないのではないか、というのが、筆者の見解です。加えるなら、そもそも、民法改正によって結論が180度変わることなんて、ほぼほぼあり得ないですし、あっちゃダメですよね(※)。

(※)改正民法の殆どの条文は、2020年4月1日以降に締結された契約について適用されます。3月31日と4月1日とで結論が180度変わったら、、、、、ぞっとしますよね。

ただ、諸々の事情を考慮すると言っても、契約書にはっきりと書いてあれば、確実に「契約の内容」となるので、契約の目的をしっかりと書いたり、当事者が認識している欠陥を別表にして添付したりすることにより、今まで以上に契約書の表現や分量が大事になってくることは間違いありません(※)。

(※)日本の契約書は薄く、アメリカの契約書は分厚い、と言われますが、これは、アメリカでは、「え?こんなことまで?」ということもじゃんじゃん契約書に書き込むからです。たしかに、その方が安心と言えば安心ですね。

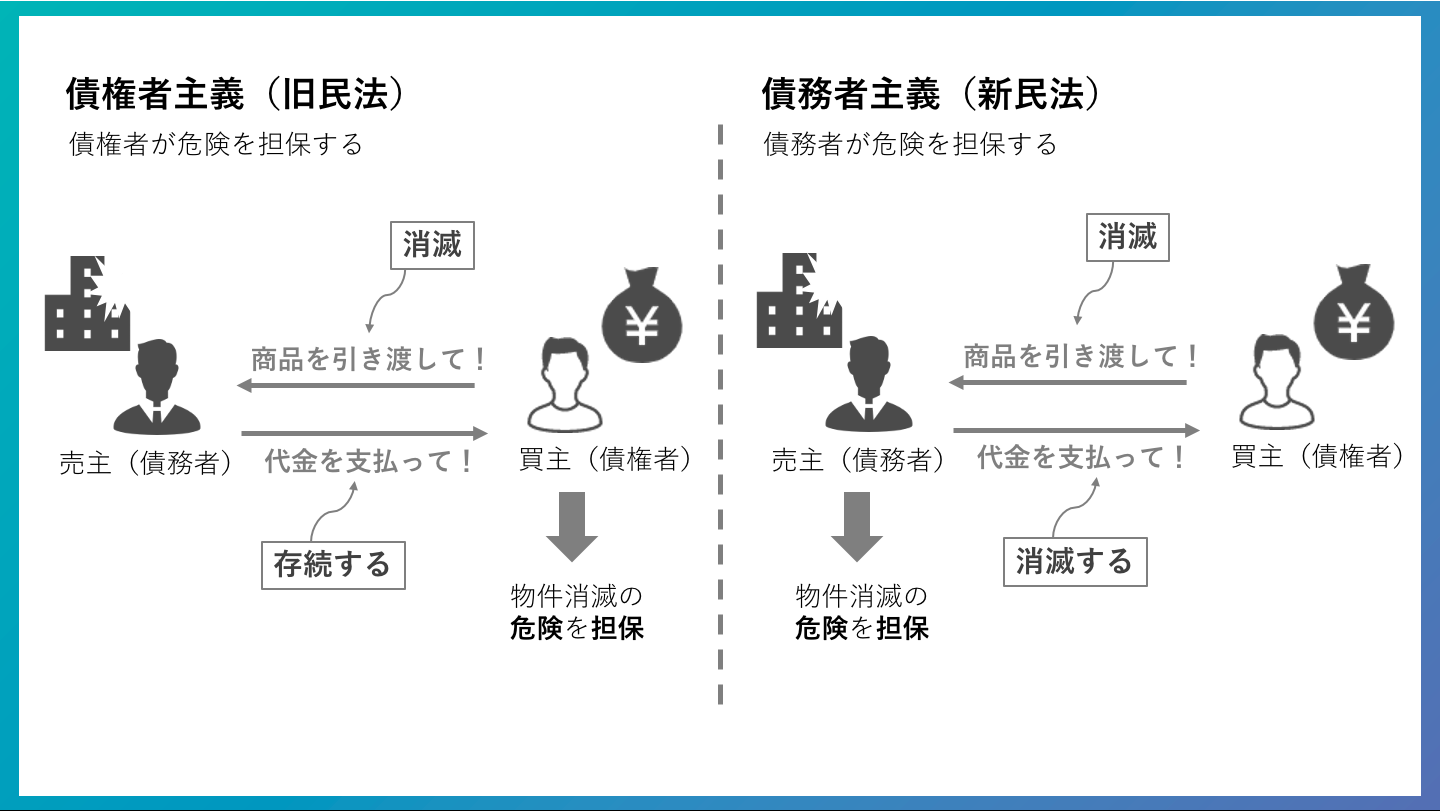

「危険負担」と聞くと、一瞬なんのことか分かりづらいですが、「危険=リスク」と理解して頂いて大丈夫です。債務者に責任がない状況で、商品がなくなって(消滅して)しまったとき、どちらの当事者がリスクを負担するのか、というテーマがあります。旧民法においては、危険負担について、「債権者主義」という考えが取られていました。「債権者主義」と聞くと、債権者に有利な感じにも聞こえますが、真逆で、「債権者がリスクを負ってくださいね」という意味です(※)。

例えば、ある建物の売買契約を締結した後、建物の引渡までの間にその建物に雷が落ちて消失してしまった場合、債権者主義によれば、買主(=引き渡し債権者)がリスクを負うことになりますので、買主は建物をゲットできませんが、代金は支払わないといけません。

(※)なお、売買契約の場合、債権者は同時に債務者であることに注意が必要です。「債権者」とは「請求できる者」という意味です。売買契約の場合、代金を支払う義務と物を引き渡す義務の二つがありますが、代金を支払う義務を負う者は、同時に物の引き渡しを請求できる者ですので、金銭については債務者、引き渡しについては債権者になります。逆も然りです。危険負担の場面では、物の消滅が問題になっていますので、ここでいう「債権者」とは、「物の引き渡しを請求できる者」ということになります。

条文上のリスク配分がそうなっているのであるから、買主に支払いを求めてもいいことにはなっていました。ただ、実際に支払いを求めるかどうかは当事者の事情もあり、様々です。また、危険負担の条文は、「任意規定」といって、当事者間で決めた別のルールがなければそれに従うというだけで、当事者間で他のルールを定めたいのであればOK、というものです。なので、今までも、特約で危険負担のルールを修正するのが通例でした。ここは当事者間の力関係と弁護士の交渉力によって変わってきますね。

ところで、この債権者主義、現場からはとても評判の悪いものでした。「ものがなくなったのに、なんで代金を支払わないといけないんだ」と。そりゃそうですよね、せっかく買ったものが、自分に関係ない理由でなくなってしまうのに、お金だけは払わないといけないというのは、なんとなく合理性に欠け、納得がいかないですよね。

ということで、新民法では、債権者主義の規定はバッサリと削除されました。

改正民法ではどうなるのかというと、やんごとなき理由、つまり当事者のどっちにも責任がない理由で売買の対象がなくなってしまった場合、債務者(売主)は、債権者(買主)に対して、引き続き代金請求をすることができますが、債権者は、これを拒絶することができるようになります。

そうなんです、今までは、当事者双方に責任がない場合には、反対債務(=代金の支払い)は当然に消えていたのですが、改正民法では、当然には消えずに、本来代金を支払うべきだった当事者が拒絶できる権利を付与したんですね。なので、買主は、引き続き請求を受ける立場には立つことになりますが、「嫌だ!」と断ることができるようになりました。契約を解消したいのであれば、別途「契約解除」の手続を取らなければなりません。これは催告によらない解除と足並みを揃えるためです。

危険負担は、法学部の学部生がもっとも学習に苦しむ箇所であり、すっと入ってこないかもしれません。ただ、新しいルールの方が、当事者間の公平感のバランスは取れていると筆者は考えています。なかなか奥の深い条文ですので、興味(と時間)があれば掘り下げてみるのも、ありかもしれません。

だいぶ長い解説になってしまいましたので、売買関係はここで一旦終わりとさせていただき、次回は不動産取引の二大巨頭のもう一つ、「賃貸借契約」に関する民法改正について見ていきたいと思います。

【本稿に記載されている内容は、執筆者個人の見解を記したものであり、執筆者の所属する主体の見解と必ずしも一致しない場合があることにご留意ください。】

※本記事掲載の情報は、公開日時点のものです。